根川貝殻坂橋~ママ下湧水公園~城山公園

<2017年 6月 23日(金)> NO.004

|

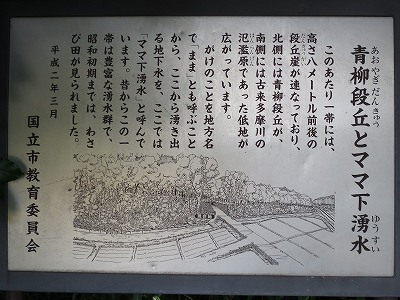

立川公園の西側、根川貝殻坂橋からスタートして、城山公園まで歩く。 段丘の段差(崖)を、「ハケ」や「ママ」と呼び、これが連続して続くのが、崖線(がいせん)との事。 青柳崖線(あおやぎがいせん)は、柴崎体育館駅付近で立川崖線から分岐して、谷保天満宮付近でまた立川崖線に合流している。 |

|

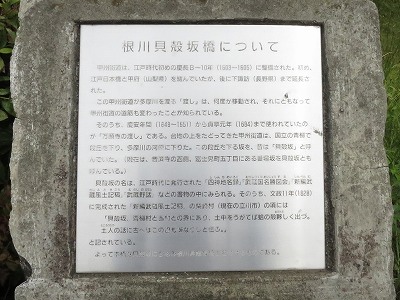

根川貝殻坂橋について 甲州街道 は、江戸時代初めの慶長8~10年(1603-1605)に整備された。初め、江戸日本橋と甲府(山梨県)を結んでいたが、後に下諏訪(長野県)まで延長された。この甲州街道が多摩川を渡る「渡し」は、何度か移動され、それにともなって甲州街道の道筋も変わったことが知られている。そのうち、慶安年間(1648~1651) から貞享元年(1684)まで使われていたのが「万願寺の渡し」である。台地の上をたどってきた甲州街道は、国立の青柳で段丘を下り、多摩川の河原に下りた。この段丘を下る坂を、昔は「貝殻坂」と呼んでいた。(現在は、真澄寺の西側、富士見町五丁目にある番場坂を貝殻坂とも呼んでいる。) 貝殻坂の名は、江戸時代に発行された「四神地名録」「武蔵国名勝図絵」「新編武蔵風土起稿」「武蔵野話」などの書物の中にみられる。そのうち、文政11年(1828)に完成された「新編武蔵風土起稿」の柴﨑村(現在の立川市)の項には、 「貝殻坂、青柳村と当村との界にあり、土中をうがてば蛤の殻夥しく出づ。土人の話に古へはこの辺も海なりしと伝ふ。」 と記されている。 よって本橋を貝殻坂にちなみ根川貝殻坂橋と名付けるものである。 |

|

橋を渡って、国立市側にある「貝殻坂」の表示。 ここは、立川市と国立市の境界。 貝殻坂は橋を渡って直進して、都道256号線(甲州街道)までの約130mの坂との事である。 ここでは、右折して、多摩川に沿うように市街地に入る。 |

|

|

| 緑川排水樋管(ひかん) |

緑川排水樋管の多摩川側 |

|

緑川排水樋管のすぐ脇に、府中用水の水門がある。 日野橋の下流で取水した府中用水は、左の写真の水門で流量調整されて、樋管施設の下を通り、流れていくようだ。 写真の左下へ下る水は、多摩川へ戻る水。 |

|

いつもは右折して、多摩サイへ出る交差点を、今日は直進する。 すぐに、老人ホームがある。 老人ホームに沿うように左折すると、「ママ下湧水公園」があった。 |

|

|

| きれいな水が湧き出している |

|

|

|

| 奥に木の階段が見える 明らかに段丘であり、段丘下から水が湧き出している。 |

|

|

|

| 木の階段を上がったところ |

木の階段を上がったところ |

|

階段を下って、段丘の下へ戻る。 けっこうな段差があるのが判る。 |

|

|

| 段丘の下を湧水の流れに沿って更に西へ |

ママ下湧水公園の西端 |

|

正面の道路は、国道20号線と都道256号線(旧国道20号線)を結ぶ都道20号線。 橋の名前は、「ママ下橋」。 |

|

「ママ下橋」の下をくぐり、道路の反対側へ。 田園風景が続いている。 都道20号線に出て、少し南へ行くと保育園がある。 保育園から府中用水(谷保分水)沿いに、のどかな景色の中に入って行く。 |

|

|

| 保育園から府中用水(谷保分水)に沿って西へ ビニールハウスと「矢川おん出し」が見える |

「矢川おん出し」写真右側の水路が矢川。 左側の水路が清水川(ママ下湧水からの流れ)。 |

|

|

| ビニールハウスに「朝顔の里」の看板 |

府中用水(谷保分水)の流れ |

|

|

| 府中用水(谷保分水)の流れ |

府中用水の流れ 前方にヤクルトの建物が見えてきた |

|

|

| 正面にヤクルト中央研究所、右手に中央自動車道 中央自動車道の脇に、こんなのどかな風景があったとは |

ここは、明治26(1893)年までは、神奈川県だったとの事。 それを物語る資料で、本物は郷土文化館にあるらしい。 これは、設置されていた事を示す説明板。 |

|

正面のヤクルト中央研究所のところで左に曲がり、再び、 青柳崖線の方向へ向かう。 |

|

|

| 青柳崖線沿いの遊歩道 右手はヤクルト中央研究所 |

ヤクルトさんの敷地内に整備された歩道 だれでも通れるが、自転車は降りて通る |

|

|

| 城山公園 |

城山さとのいえ |

|

|

| このあたりは、区画整理事業で整備されたようだ |

最後に、「くにたち 農の風景そぞろ歩き」の案内板 |

このページのトップへ ウォーキングへ戻る